Musikarchiv

Während zur Musikausübung im Stift aus der Zeit vor 1700 verhältnismäßig wenig bekannt ist, entfaltete sich vor allem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein reiches Musikleben.

Zahlreiche Werke gelangten zur Aufführung, keineswegs nur Kirchenmusik im Rahmen der Liturgie, sondern auch etwa Bearbeitungen von Opern für Streichquartett, Oratorien oder kleinere Singspiele im Rahmen von Schüleraufführungen. Die dafür notwendigen Noten wurden zu einem großen Teil aufbewahrt und bilden den Grundstock des Musikarchivs.

Zudem komponierten zahlreiche Melker Benediktiner selbst, unterhielten gute Kontakte zum Wiener Musikleben der Klassik und später des Biedermeier. Sie sammelten häufig auch selbst Musikalien und trugen damit weiter zum Archivbestand bei. Zu nennen sind etwa P. Robert Kimmerling (1737–1799), der bei Joseph Haydn Komposition studierte oder auch Abbé Maximilian Stadler (1748–1833), der mit Mozart bekannt war und später ein gern gesehener Gast in verschiedenen musikalischen Zirkeln des Biedermeier in Wien war. Für die Sammlung besonders interessant ist der Nachlass von P. Robert Stipa (1785–1850), der Kadenzen von Beethovens Handschrift abschrieb und dessen mehrere hundert Kompositionen umfassende Sammlung nahezu vollständig im Musikarchiv erhalten blieb.

Das Musikarchiv beherbergt 150 Instrumente sowie in sieben Abteilungen rund 12.000 Signaturen, darunter gedruckte und handschriftliche Musikalien, Fachliteratur, musiktheoretische Schriften.

Gespräch mit der Musikarchivarin

„Fertig ist man nie“

Die Arbeit im Musikarchiv im Stift Melk braucht Neugier & Beharrlichkeit

Ordnung und Sauberkeit sind unerlässliche Prinzipien, nach denen im Musikarchiv im Stift Melk gearbeitet wird – ersteres sichert die Wiederauffindbarkeit der Objekte, zweiteres ist wichtig, um die Archivalien vor einem Schädlingsbefall zu schützen. „Diese und weitere Maßnahmen dienen dazu, den Bestand so lange wie möglich zu erhalten“, sagt Magdalena Weber und erklärt weiter: „Sinn und Ziel eines Archivs ist nicht vordergründig die Bewahrung des Trägermaterials für kommende Generationen, sondern vielmehr die der Informationen, dem so überlieferten Wissen, das einen unvergleichlich höheren, immateriellen Wert darstellt.“

Mit Magdalena Weber, BEd BA MA ist seit Jänner 2021 erstmals eine Frau im Stift Melk für das Musikarchiv verantwortlich.

Vielfältige Arbeit

Nach ihren Aufgaben befragt, erzählt Magdalena Weber: „Die Arbeit im Musikarchiv ist vielfältig – sie umfasst instandhaltende Maßnahmen wie die Reinigung der Objekte genauso wie die konservatorische Betreuung oder die systematische Digitalisierung bzw. Eintragungen in internationale Datenbanken. Ich setze mich aber auch inhaltlich mit dem Material auseinander – forsche, schreibe Texte. Viel Zeit nimmt die vielfältige Korrespondenz mit Wissenschaftler*innen oder Musiker*innen aus aller Welt in Anspruch; ich beantworte Fragen, übermittle gewünschtes Material, mache Führungen. Natürlich werden auch Nachlässe neu auf- und eingearbeitet.“

Sie lächelt: „Fertig ist man nie – darum sind die wichtigsten Eigenschaften Beharrlichkeit, aber auch Neugier!“ Selbstverständlich bringt die junge Studentin der Musikwissenschaft noch vielfältiges Fachwissen und Kompetenzen mit, um diesen Job ausführen zu können, bestätigt P. Ludwig Wenzl, der das Musikarchiv führt.

Aktuelles

Am 12.12.2023 wurde im Musikarchiv des Stiftes eine bereits herbeigesehnte Heimkehr gefeiert. Der Hammerflügel von Conrad Graf aus der historischen Instrumentensammlung des Musikarchivs konnte nach acht Monaten wieder in den Bestand eingegliedert werden.

Conrad Graf (1782–1851) war einer der renommiertesten Klavierbauer des Wiener Biedermeier. In seinen Produktionsstätten entstanden zwischen 1804 und 1841 rund 3000 Klaviere. Einer von Grafs Flügeln ist im Besitz des Stiftes Melk und wurde von April bis November 2023 durch Albrecht Czernin in Wien umfassend restauriert und wieder spielbar gemacht. Nach seiner Einweihung am 30.08.2024 im Rahmen der 27. Sommerkonzerte Stift Melk wird der Flügel weiterhin in das Konzertprogramm des Stiftes Melk eingebunden.

Weiterlesen: Einen Beitrag zum Melker Graf-Flügel finden Sie in der Ausgabe 202 (03/2024) der Melker Mitteilungen.

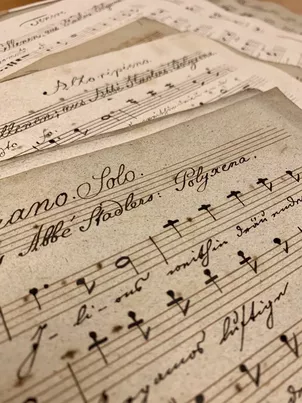

Anlässlich des 190. Todes- und 275. Geburtsjahres Abbé Maximilian Stadlers wurden am 24.06.2023 seine Kompositionen zu Polyxena (1811) erstmals seit annähernd 200 Jahren wieder aufgeführt. Das Stift Melk konnte für den Abend aus seinen historischen Quellen schöpfen: In der Bibliothek ist der gleichnamige Dramentext (1804) des österreichischen Dichters Heinrich von Collin zu finden, der um die bevorstehende Opferung der trojanischen Königstochter für den toten Achill kreist. Das Musikarchiv beherbergt kontemporäre Partitur- und Stimmenabschriften von Stadlers musikalischer Auseinandersetzung mit dem Stoff. Christina Foramitti (Sopran) und Stefan Zenkl (Bariton) sorgten gemeinsam mit Stiftschor und Stiftsorchester unter Regens Chori Thomas Foramitti für die klangliche Darbietung. Musikarchivarin Magdalena Weber BA BEd und Stiftsbibliothekar Dr. Johannes Deibl führten in die Abschnitte der Komposition ein. Dieser Abend bezeugte eindrucksvoll das klosterkulturelle Potenzial des Stiftes Melk in Vergangenheit und Gegenwart.

Die Hauptaufgabe im Hinblick auf die Veranstaltung lag in der Vorbereitung des Notenmaterials für die Chöre. Es wurde in den vorangehenden Monaten explizit für diesen Abend ediert. Da die autographen Aufzeichnungen Stadlers zu den Polyxena-Kompositionen verschollen sind, griff Magdalena Weber auf die in der Österreichischen Nationalbibliothek liegende handschriftliche Partitur sowie auf das Melker Quellenmaterial zurück.

Weiterlesen: Einen Werkstattbericht von der Edition finden Sie in der Ausgabe 200 (03/2023) der Melker Mitteilungen, Näheres zum Stadler-Jubiläum lesen Sie in Ausgabe 201 (11/2023) der Melker Mitteilungen und der wissenschaftliche Beitrag „Ilion“ Ilion! Maximilian Stadlers Vertonungen aus der Polyxena Heinrichs von Collin“ von Dr. Johannes Deibl (Leiter der Stiftsbibliothek) und Magdalena Weber im Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg (2024) bietet Erkenntnisse zur Quellen- und Rezeptionsgeschichte, zum Transformationsprozess vom Bühnenstück zum musikalischen Werk sowie zu dessen Einbettung in die jahrhundertelange Rezeption der Antike im Kloster Melk.

Mit dem Wandel des historischen Bewusstseins im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert wurde unter anderem begonnen, Musik nicht als bloße Gebrauchskunst, sondern als bewahrenswert zu betrachten, weshalb man vielerorts die dafür nötigen Bedingungen schuf. Die Anfänge des Melker Musikarchivs gehen mit Regens Chori Robert Kimmerling auf die 1760er Jahre zurück, was aber keinesfalls bedeutet, dass die ältesten Archivalien auf diese Zeit datiert sind. Das Musikarchiv beherbergt einen sehr heterogenen Bestand, der seit jeher geistliche und weltliche Musik sowie musiktheoretische und -pädagogische Schriften aus nunmehr fünf Jahrhunderten umfasst. Durch über 12000 Musikalien ist nicht nur das musikalische Schaffen (ehemals) im Haus tätiger Personen abgebildet, sondern ebenso der Musikgeschmack der Melker Benediktiner während der vergangenen Jahrhunderte dokumentiert. Neben diesem kleinen Schatz von Notenmaterial und Büchern ist auch eine Sammlung von 150 historischen Musikinstrumenten in den Räumlichkeiten untergebracht.

Seit Anfang 2021 wird das Musikarchiv von Magdalena Weber betreut. Zu ihren Tätigkeiten gehören neben der Bestandspflege auch die Korrespondenz, die Eingliederung von Neuzugängen wie die Auseinandersetzung mit dem Bestand im Rahmen von Texten und Editionen. Für die interessierte Öffentlichkeit werden auch immer wieder Führungen angeboten. Die fast fertigstudierte Musikwissenschafterin ist zur Zeit ebenfalls studentische Mitarbeiterin bei der Johannes-Brahms-Gesamtausgabe an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Ordensgemeinschaften Österreich

Mit Magdalena Weber, BA BEd ist seit Jänner 2021 erstmals eine Frau im Stift Melk für das Musikarchiv verantwortlich. Es beherbergt 150 Instrumente sowie in sieben Abteilungen rund 12.000 Signaturen, darunter gedruckte und handschriftliche Musikalien, Fachliteratur, musiktheoretische Schriften.

Nach ihren Aufgaben befragt erzählt Magdalena Weber: „Die Arbeit im Musikarchiv ist vielfältig – sie umfasst instandhaltende Maßnahmen wie die Reinigung der Objekte genauso wie die konservatorische Betreuung oder die systematische Digitalisierung bzw. Eintragungen in internationale Datenbanken.Ich setze mich aber auch inhaltlich mit dem Material auseinander – forsche, schreibe Texte. Viel Zeit nimmt die vielfältige Korrespondenze mit Wissenschaftler*innen oder Musiker*innen aus aller Welt in Anspruch; ich beantworte Fragen, übermittle gewünschtes Material, mache Führungen. Natürlich werden auch Nachlässeneu auf- und eingearbeitet.“

Sie lächelt: „Fertig ist man nie – darum sind die wichtigsten Eigenschaften Beharrlichkeit, aber auch Neugier!“ Selbstverständlich bringt die junge Studentin der Musikwissenschaft noch vielfältiges Fachwissen und Kompetenzen mit, um diesen Job ausführen zu können, bestätigt P. Ludwig Wenzl, der das Musikarchiv führt.

Klöster waren immer schon Orte der Musik. Heute bergen die Musikarchive unserer Stifte und Klöster hunderte Jahre alte Schätze, die nur darauf warten, gehoben zu werden. So entstand eine Frühform des heutigen Gotteslobs im Stift Göttweig. Das „Groß Catholisch Gesangbuch“ erschien im 17. Jahrhundert in zahlreichen Auflagen und war weit verbreitet.

Artikel zum Download

Dr. Johannes Prominczel, Musikarchivar des Stiftes, entdeckte vor kurzem einen Karton, der 83 Pergamentblätter mit mittelalterlicher Notenschrift enthielt. Die Neumen, wie man die aus Punkten und Strichen bestehenden Zeichen über dem Text nennt, zeigten den Sängern den ungefähren Melodieverlauf an, ohne ihn exakt abzubilden.

Die Fragmente entstammen durchwegs Pergamenthandschriften, die ursprünglich im Gottesdienst Verwendung fanden. Später aber, als sie nicht mehr gebraucht wurden, verarbeiteten sie Buchbinder in den Buchdeckeln. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts löste man die Pergamentblätter ab und bewahrte sie gesondert auf. Eine Schachtel mit neumierten Fragmenten dürfte damals den Weg ins Musikarchiv gefunden haben und dort in Vergessenheit geraten sein.

Die Wiederentdeckung der nach einer ersten Sichtung aus dem 13. und 14. Jahrhundert stammenden, in der Fachwelt völlig unbekannten Fragmente ist für den Bibliothekar Pater Gottfried Glaßner eine kleine Sensation. Man darf gespannt sein auf die Erkenntnisse, die genauere wissenschaftliche Untersuchungen erbringen. Soviel kann schon jetzt gesagt werden: Die wiederentdeckten Fragmente werden das Wissen über die reiche liturgisch-musikalische Praxis und Tradition im mittelalterlichen Melker Kloster entscheidend erweitern.

Juni 2017